2023年1-5月,中国港口货物吞吐量增速录得7.9%,集装箱吞吐量增速录得4.8%。在海外通货膨胀高企、地缘政治冲突持续等影响下,世界经济前景充满不确定性,国际贸易复苏之路崎岖不平;中国经济面临内生动力不强、需求不足的考验;2023H2中国港口货物吞吐量增速料将下滑。

2023年,行业投资预计仍将正增,但增速收敛;考虑到港口项目的建设周期,近年的港口固定资产投资将为未来港口行业供给提供有效保证。各货种上下游供需变动催生港口吞吐需求,港口下游需求将呈现分化。中国港口整合将促使业内资源协调愈加高效,摆脱无序竞争格局。

惠誉博华预计,2023年港口行业盈利规模增速将放缓,港口运营商主业盈利将呈现结构性分化,投资收益仍将是利润的重要构成。经营活动现金流持续增长;自由现金流在经营性业务及投资收益的支撑下仍将相对充沛。港口行业整体财务结构继续保持稳健;运营不同货种的港口之间结构性差异或将加大,需重点关注流动性指标持续位于尾部同时杠杆率高企的样本企业。

在海外通货膨胀高企、地缘政治冲突持续等影响下,世界经济前景充满不确定性,国际贸易复苏之路崎岖不平,中国经济面临内生动力不强、需求不足的考验;2023H2中国港口货物吞吐量增速料将下滑

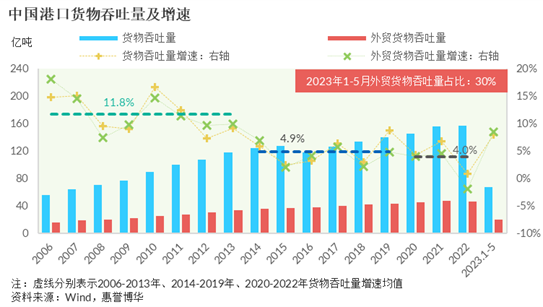

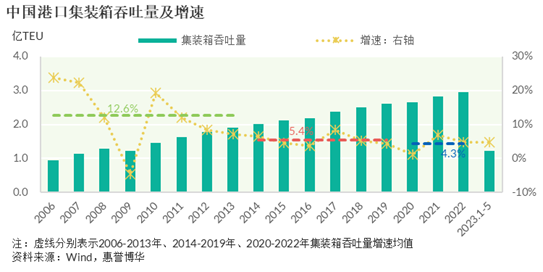

2006年以来,中国港口货物吞吐量持续增长、增速逐渐收敛。2006-2013年,在国内经济高增、外需强劲驱动下,中国港口货物吞吐量增速均值约12%;2014-2019年,随着中国经济及外贸需求增速下行,吞吐量增速均值降至5%左右;2020年之后,吞吐量增速均值进一步下行。2022年,外需疲软、地缘政治冲突等因素拖累外贸货物吞吐量增速录得-1.9%,为近年来首次负值;同期,货物吞吐量在内贸支撑下实现0.9%的微增,集装箱吞吐量同比增长4.7%至3.0亿TEU。2023年1-5月,中国以美元计进出口贸易总值同比下降2.8%,以人民币计进出口贸易总值同比增长4.7%;港口货物吞吐量增速录得7.9%,集装箱吞吐量增速录得4.8%。6月,以人民币计进出口贸易总值同比下滑6.0%,同期港口吞吐量单月数据预计随之下降。

中国政府在多次重要会议上提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。港口作为内外贸易运输至关重要的交通基础设施,是内外双循环格局下的关键节点。2023年,在海外通货膨胀高企、地缘政治冲突持续等影响下,世界经济与国际贸易前景充满不确定性。惠誉评级在6月份发布的《全球经济展望》报告中预计2023年全球GDP增速为2.4%,较2022年下降0.3个百分点。5月31日最新公布的世贸组织货物贸易晴雨表指数(WTO Goods Trade Barometer)由3月的92.2升至95.6,仍远低于基准值100,表明商品贸易量有所回升,但在全球经济增速放缓下复苏之路仍然崎岖不平。中国经济面临内生动力不强、需求不足的考验,而对宏观经济变化颇为敏感的港口行业吞吐量也面临挑战。整体来看,2023H2中国港口货物吞吐量增速料将下滑。

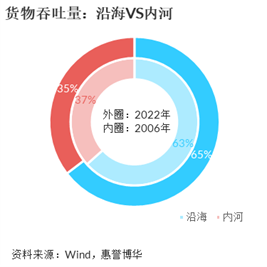

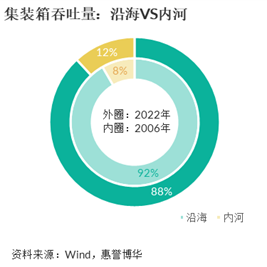

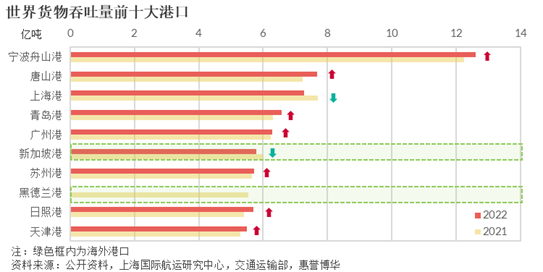

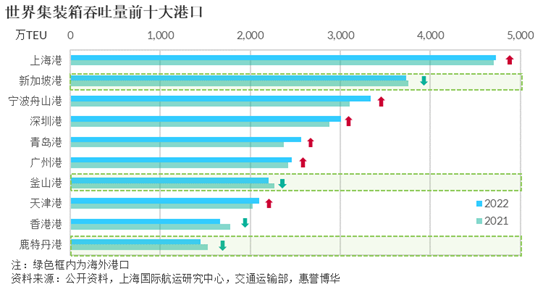

中国港口吞吐量以沿海为主,内河占比较小,尤其是集装箱吞吐量,2022年内河占比仅为12%。在世界货物吞吐量前十大港口、集装箱吞吐量前十大港口中,中国港口企业分别占据8席、7席。从具体港口来看,宁波舟山港为世界货物吞吐量第一大港口,2022年货物吞吐量同比增长3.0%至12.6亿吨;上海港为世界集装箱吞吐量第一大港口,虽然2022年上海受到疫情封控影响,其集装箱吞吐量仍勉力实现0.6%的正增至4,730万TEU。

2023年行业投资预计仍将正增,但增速收敛;考虑到港口项目的建设周期,近年的港口固定资产投资将为未来港口行业供给提供有效保证

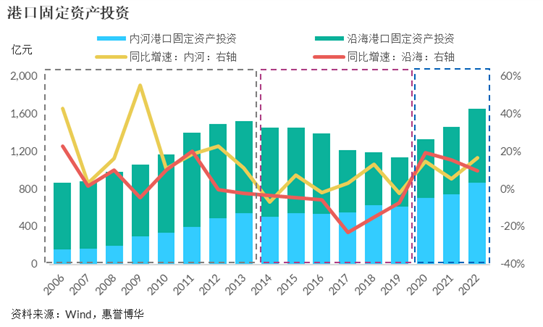

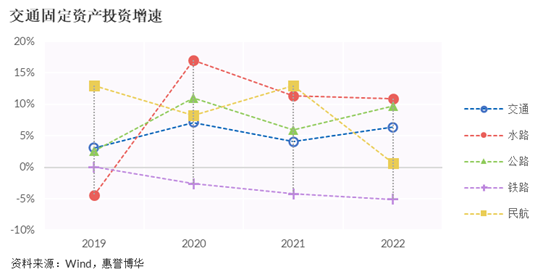

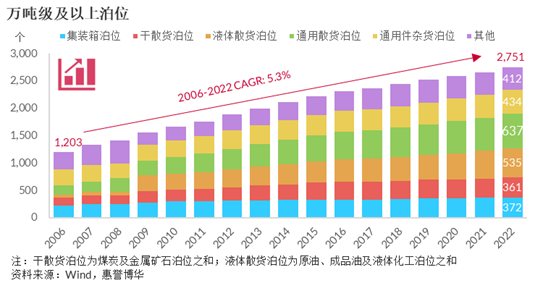

港口作为重要的交通基础设施和综合交通运输体系枢纽,行业除受到中国经济发展状况影响外,国际政治经济形势及供应链的结构性变动、全球化或逆全球化趋势,均对其建设及运营有着举足轻重的影响。复盘近年来中国港口行业的建设发展历程,大致分为三个阶段:1)2006-2013年,在中国经济快速发展,航运需求预期高增的背景下,港口行业投资建设快速扩张,行业固定资产投资金额从869亿元增长75.8%至1,528亿元,内河港口投资增速均值(22.9%)远超沿海港口投资增速均值(7.3%);2)2014-2019年,行业产能过剩压力显现,无序竞争加剧,交通运输部发文鼓励港口行业由粗放型向集约型、由外延式向内涵式发展,行业固定资产投资由2014年的1,460亿元减少至2019年的1,137亿元,增速连续六年为负值(增速均值-4.7%),其中沿海港口建设投资增速均值为-9.7%,内河港口建设投资在“公转铁”政策以及“西煤东运、北煤南运”的运输需求等因素的支撑下实现2.2%的平均增速;3)2020-2022年,在双碳背景下,港口新增必要产能及智能化、绿色化转型投资建设增加,水路固定资产投资增速连续三年超过10%,且远高于交通固定资产投资整体、公路及铁路投资增速。截至2022年末,中国万吨级以上泊位由2006年的1,203个增至2,751个,其中干散货、液体散货、集装箱泊位占比约在35%、20%、15%左右。

2022年初,国务院对外发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,提出适度超前建设粮食、能源、矿产资源的接卸、储存、中转设施,推进沿海沿江液化天然气码头规划建设;提升内河港口专业化、规模化水平,合理集中布局集装箱、煤炭、铁矿石、商品汽车等专业化码头;加强内河高等级航道扩能升级与畅通攻坚建设;并提及推进上海港、宁波舟山港、深圳港等港口既有集装箱码头智能化改造。惠誉博华认为,在政策加持下,2023年行业投资预计仍将正增,但增速收敛;考虑到港口项目的建设周期,近年的港口固定资产投资将为未来港口行业供给提供有效保证。

各货种上下游供需变动催生港口吞吐需求,2023年港口下游需求将呈现分化

集装箱:外需羸弱叠加内需不足将制约集装箱吞吐量增速

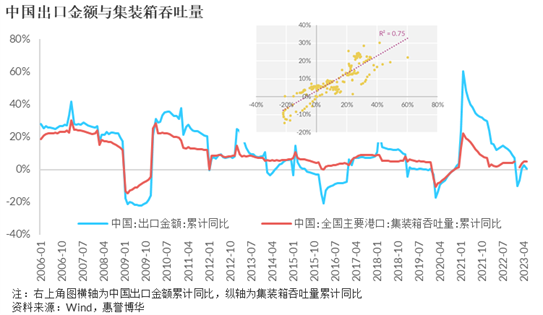

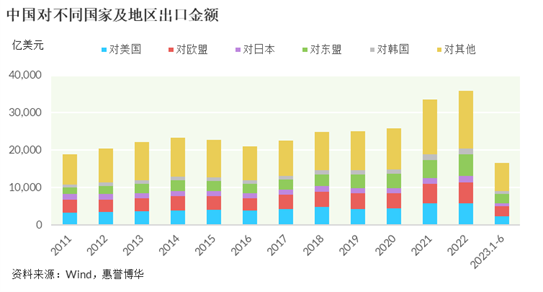

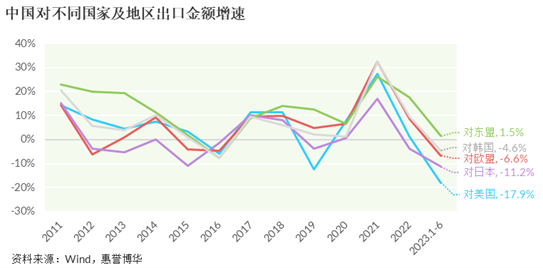

港口行业需求派生于货种产销区域不平衡。中国港口装卸货种主要为集装箱、干散货及液体散货。中国集装箱吞吐量以外贸出口为主,2011年以来外贸出口占比保持在六成以上,吞吐量与出口数据相关性较强。从出口目的地来看,美、欧盟、日、韩及东盟为中国主要出口地区,2022年中国对上述地区出口金额分别占到总额的16.2%、15.6%、4.8%、4.5%及15.8%。2023年1-6月,对东盟的出口金额占比(18.8%)已超过美国(17.1%)及欧盟(18.4%);同期,中国对美国出口金额增速降至-17.9%,而对东盟的出口增速在“一带一路”、RECP等政策加持下保持正增1.5%,结构分化显著;国际贸易格局正在发生变化。

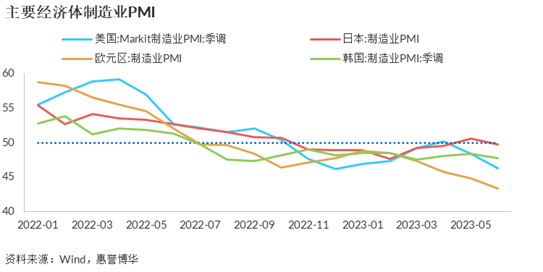

2023年,美联储持续加息,欧洲央行跟进,美、欧等主要经济体制造业PMI持续不景气,需求放缓,虽东盟可对外贸需求形成一定支撑,但外需整体羸弱趋势不改。同时,中国经济面对内生动力不强、需求不足的考验,集装箱吞吐量增速或将受到制约。

干散货--铁矿石:粗钢产量增长缺乏需求支撑,铁矿石进口量有较大下行风险

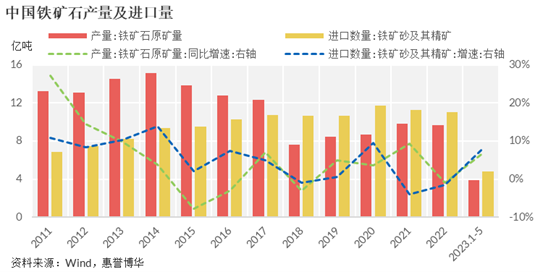

干散货运输以铁矿石及煤炭为主。铁矿石方面,其下游应用主要为粗钢生产,中国粗钢产量占据全球半壁江山,铁矿石储量虽占全球的11%左右,但品位偏低。2022年,中国铁矿砂及其精矿进口数量11.1亿吨,铁矿石对外依存度甚高,进口需求庞大。惠誉博华认为,在有效需求不足背景下,2023年粗钢产量增长缺乏支撑,铁矿石进口量有较大下行风险;长期来看,中国钢铁行业已处于顶部平台期,业内企业兼并重组持续推进叠加基石计划逐步执行落地,中国铁矿石对外依存度未来将呈现下降态势,港口铁矿石吞吐量长期增长乏力。

干散货--煤炭:火力发电量保持韧性对煤炭内贸运输量形成支撑;煤炭进口景气将对煤炭吞吐量形成有效补充

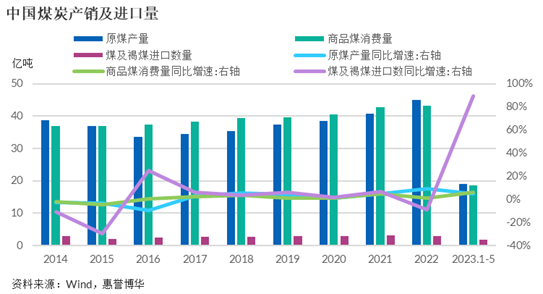

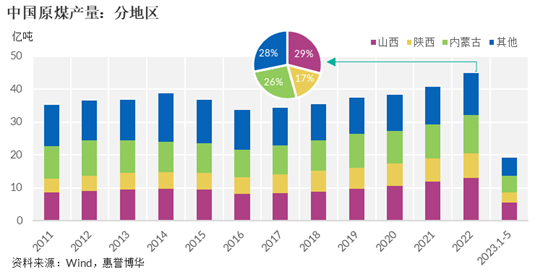

煤炭方面,中国煤炭消费以自产为主。2022年,山西、内蒙古及陕西原煤产量共占全国产量的72%,煤炭通过铁路从“三西”区域运往北方港口后,通过水路运往华东、华南等煤炭消费地区。国内煤炭资源分布及消费区域不匹配催生了“西煤东运、北煤南运”格局。国内港口下水煤以用于火力发电的动力煤为主,煤炭吞吐量与火电行业景气度息息相关。

2023年1-5月,中国商品煤消费量增速回升至6.1%,原煤产量增速降至4.8%,而在国际煤价断崖式下行、进口零税率、与重要贸易对手澳大利亚关系改善等利好因素共同推动下,中国煤及褐煤进口数量激增89.6%,带动部分外贸煤炭吞吐量占比较高的港口业务量增长。全年来看,高温酷热的夏季以及主要煤炭消费区域经济复苏等因素将支撑火力发电量保持韧性,煤炭内贸运输量有较好保障;同时煤炭进口景气将对港口煤炭吞吐量形成有效补充。

液体散货--原油:尽管经济复苏势头放缓,但能源安全储备需求及内生经济用油需求增长将联袂推动原油吞吐量实现低个位数增长

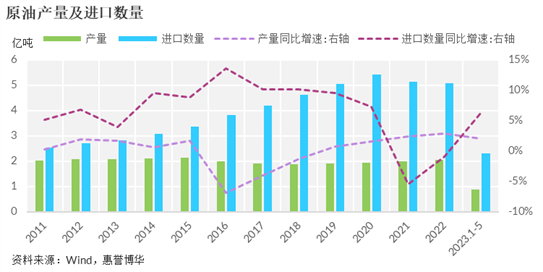

中国原油需求对进口依赖程度高,港口液体散货运输以原油进口为主。近年来,国内原油产量基本维持在2亿吨左右,进口量随着需求及原油价格的波动而变动,2021年与2022年,在国际原油价格高涨及国内需求不足等因素驱动下,原油进口数量增速连续两年为负。2023年1-5月,得益于中国经济复苏、国际油价下跌,中国原油进口数量同比增长6.2%至2.3亿吨。

惠誉博华认为,2023年在国际政治经济局势不确定性较高的背景下,能源安全储备需求增加,叠加内生经济增长对交通、石化等用油需求增长,将推动全年原油吞吐量实现低个位数增长。尽管目前石油需求相对强劲,但随着向清洁能源转型进程加速,未来全球石油需求增长幅度将显著放缓。中国也不例外,中长期港口原油吞吐量缺乏增长驱动力。

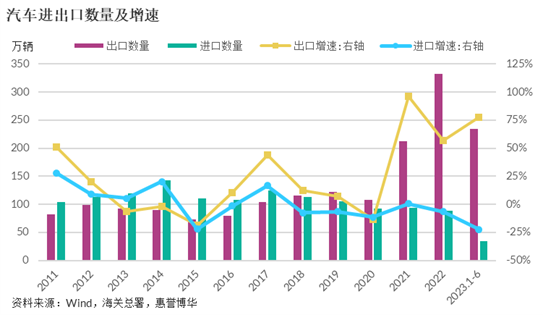

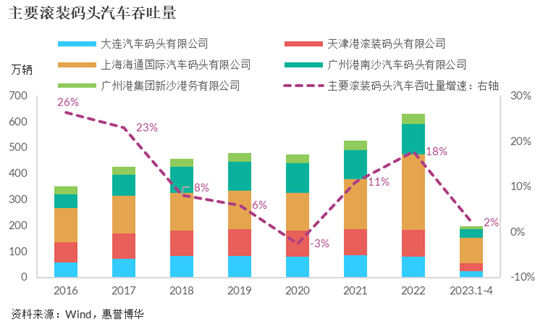

汽车:中国汽车出口量高速增长将促进港口汽车吞吐量保持快速增长

除上述主要货种外,对于部分沿海港口而言(如上海、广州、大连、天津等),汽车也是重要的货种之一。根据海关总署数据,中国汽车(包括底盘)出口数量自2018年开始超过进口数量,2022年进口数量仅为出口数量的27%。2021年以来,国内车企国际竞争力不断加强,新能源汽车的规模优势逐步显现,在海外的认可度持续提升,叠加服务网络的不断完善,中国汽车出口量,尤其是新能源汽车出口量剧增。2023年一季度,中国汽车出口量超越日本,中国成为全球最大的汽车出口国。在强劲的出口带动下,主要滚装码头汽车吞吐量增速连续两年超过10%。惠誉博华认为,未来几年中国汽车出口量增长将支撑港口汽车吞吐量的快速增长。

中国港口整合将促使业内资源协调愈加高效,摆脱无序竞争格局

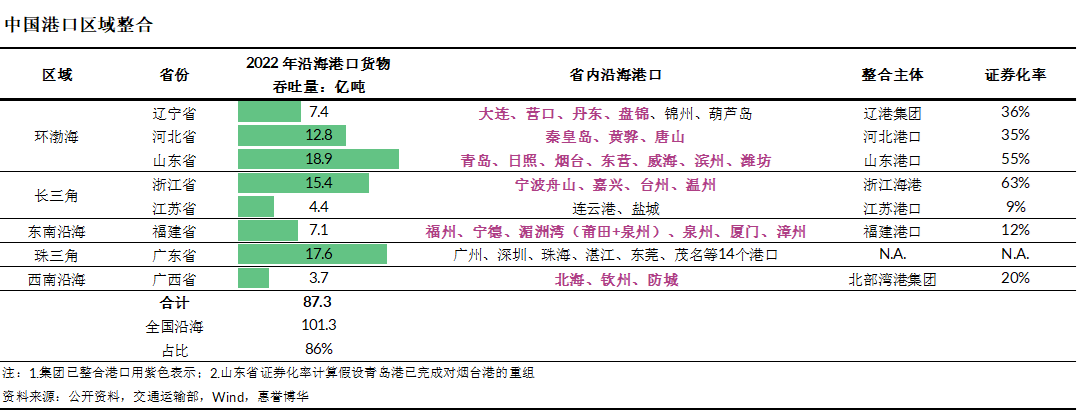

中国港口分为五个港口群(环渤海、长三角、东南沿海、珠三角和西南沿海),同一港口群内货种结构相似的港口间存在直接竞争。2013年之后,港口行业在产能过剩格局下降费争夺市场现象愈发严重,资源利用效率大幅降低,区域内腹地重叠引致的无序竞争激烈。2015年,浙江启动省内港口整合,拉开了中国各省整合港口资源的序幕,以解决上述行业问题,高效协调资源。山东、广西、河北、福建、浙江等省份以省政府为主导通过设立港口集团以“一省一港”的方式进行整合,目前整合已基本完成。江苏以内陆港为主,有盐城港和连云港港两个沿海港,虽然该省在2017年成立了港口集团,完成了对南京港、苏州港、镇江港等内陆港的整合,但由于股权结构复杂,整合成本较高等一系列因素尚未完成对沿海港口的整合。广东省沿海岸线资源丰富,拥有14个沿海港口,广州港和深圳港为省内两大核心沿海港,受制于运营主体及股权架构复杂,且港口数量众多,省内资源整合尚无实际进展。辽宁选择由省政府发起,引入招商局集团作为主导,跨越行政区域限制的方式进行整合,目前除葫芦岛及锦州港之外的沿海港口均已完成整合。值得一提的是,整合完成后的省份需要进一步对整合的港口资源进行协同管理,并解决上市公司同业竞争的瑕疵;6月28日,青岛港发布关于筹划重大资产重组事项的公告,拟解决与日照港、烟台港的同业竞争问题;次日,秦港股份发布《股权托管协议》公告,受托管理控股股东及其子公司旗下部分公司的股权,以解决和避免同业竞争问题。

此外,各省港口集团旗下优质的港口资产大多已上市,惠誉博华使用“上市公司资产总额/港口集团资产总额”指标来衡量各区域港口资产证券化率。经济发达、产业结构多元、整合相对顺利及整合度高的省份,如浙江省、山东省证券化率相对较高,分别为63%、55%;整合度高但经济发展水平及产业结构一般的省份,如辽宁省、河北省、广西省等证券化率位于20-40%区间。

惠誉博华认为,中国港口深化资源整合仍将继续,需关注已整合区域内港口间业务协同发展效果。

货种结构差异是导致吞吐量增长与运营效率分歧的重要因素;港口收费定价市场化持续推进

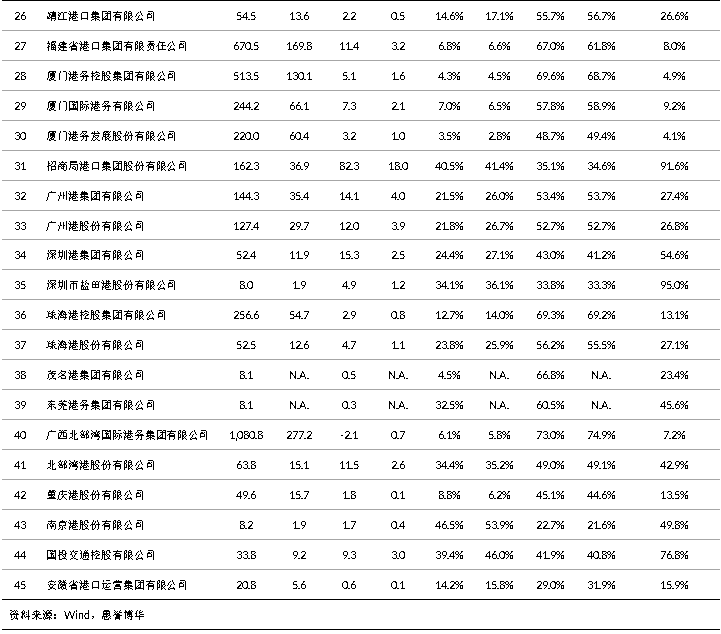

惠誉博华选取了45家发债及上市港口运营商作为样本,对披露的重点业务及财务数据进行分析1。按所有权性质划分,剔除母子公司关系后的21家样本以地方国有企业为主(18家),另有2家央企及1家无实际控制人的上市公司。

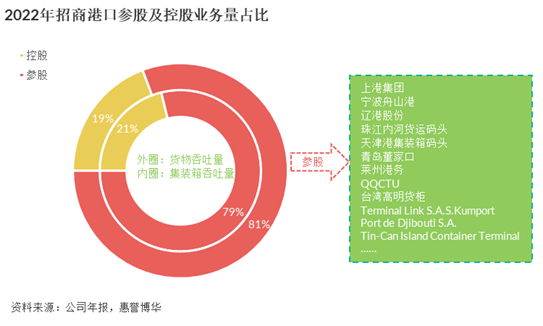

业务状况部分,惠誉博华关注港口运营商的资产质量、规模、运营效率、腹地经济发达程度及产业结构、市场地位及监管框架等因素。2022年,下图列示的18家上市港口运营商中,七成以上的样本货物吞吐量实现正增。宁波舟山港货物吞吐量录得10.4亿吨,同比增长3.7%,位居首位;集装箱吞吐量录得4,073万TEU,同比增长7.3%,规模仅次于上港集团的4,730万TEU,而上港集团的优势集装箱业务连续十三年蝉联世界第一。招商港口控股港口的货物吞吐量及集装箱吞吐量在2022年均有小幅下降,分别实现1.4亿吨/3,092.6万TEU,主要系湛江港货物吞吐量及宁波大榭、汕头港集装箱吞吐量下滑所致。然而,招商港口作为央企,除控股的港口公司外,还直接或间接参股多家海内外港口运营商,如上港集团、宁波舟山港、辽港股份及Terminal Link S.A.S.等,参股港口运营商合计业务量全口径占比约80%,2022年其全口径货物吞吐量录得7.4亿吨,同比增长20.6%;集装箱吞吐量录得1.5亿TEU,同比增速7.0%。北部湾港得益于其在西部陆海新通道规划中的国际门户港地位及中国与东盟间贸易增加,集装箱吞吐量同比高增16.8%至702.1万TEU。

货物/集装箱吞吐量及费率联袂决定港口运营商主业收入规模。与收费公路、机场等其他交通基础设施类运营商相比,港口运营商自身的定价能力更为自主及市场化,但仍受到政府监管机构的框架限制。港口主要收费项目如装卸作业包干费、外贸理货费、船舶代理费等施行市场调节价,货物港务费施行政府定价,引航费、拖轮费、停泊费等施行政府指导价。2021年12月起,上港集团、宁波舟山港、广州港等公司陆续公布集装箱装卸费率上调,港口收费定价市场化持续推进。

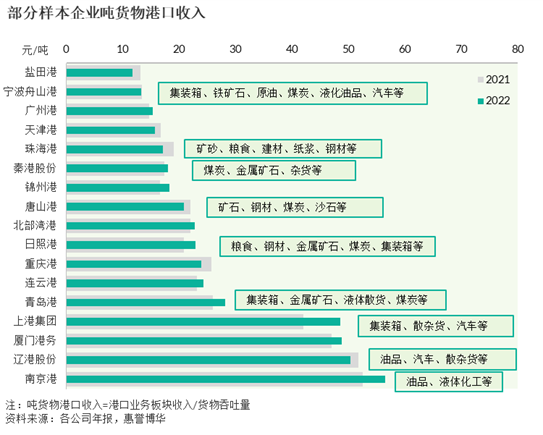

吨货物港口收入与港口吞吐主要货种结构具有较强相关性。2022年,样本企业吨货物港口收入涨跌互现,盐田港、珠海港及重庆港降幅相对较大;而主要货种为油品、液体化工及集装箱的内河港——南京港受益于集装箱吞吐量增长,吨货物港口收入同比上涨7.5%;行业龙头上港集团得益于其优异的运营效率该指标上涨15.8%;环渤海区域的辽港股份、秦港股份,东南沿海区域的厦门港务,西南沿海区域的北部湾港等主体吨货物港口收入变动不大,同比变动为低个位数。惠誉博华认为,吨货物港口收入可以一定程度上衡量企业运营效率,可对腹地经济相似或重叠、货种结构接近的港口进行对比。

2023年,在内需不足、外需降低背景下,港口行业盈利规模增速将放缓,港口运营商主业盈利将呈现结构性分化,投资收益仍将是利润的重要构成

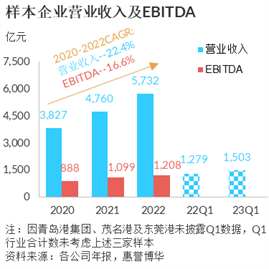

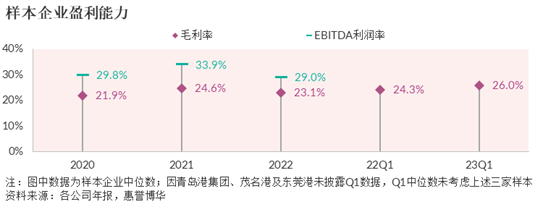

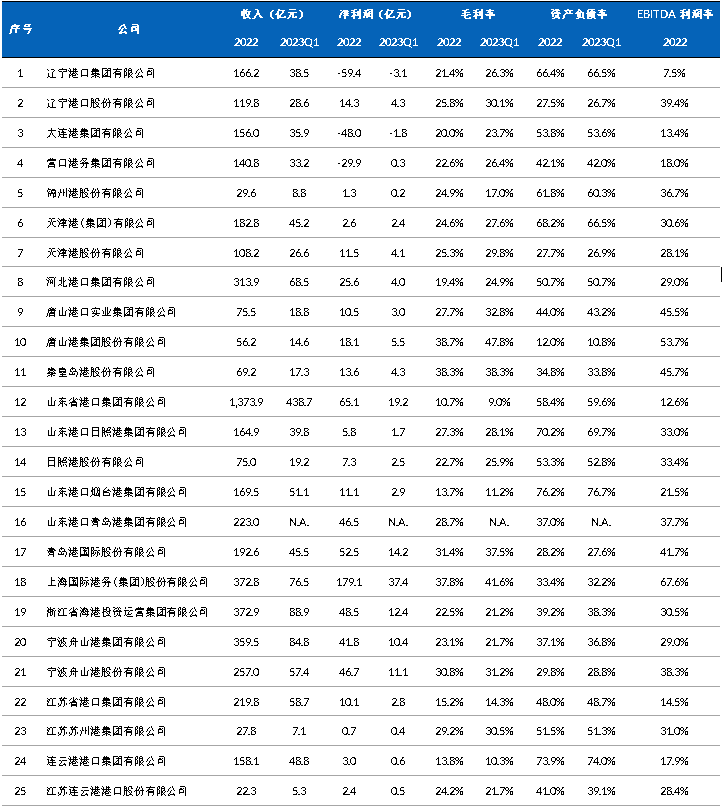

货物/集装箱吞吐量的增长叠加部分样本装卸费率的上调提升了样本企业营业收入,而港口作为重资产行业,成本端以折旧等刚性固定支出为主。2022年,21家不存在合并关系的样本企业合计营业收入及EBITDA分别为5,731.8亿元、1,207.6亿元,2020-2022年收入复合年均增长率高达22.4%、16.6%。

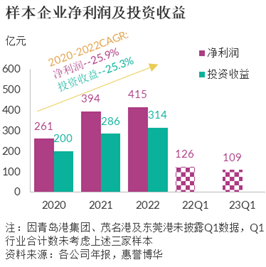

值得注意的是,部分港口运营商选择参股港口、航运及其他类型企业以实现业务协同发展并获取投资收益的经营策略。2020-2022年,45家样本企业“投资收益/净利润”指标中位数分别为31.5%、43.0%及30.3%,投资收益是利润的重要构成,该特征短期内预计不会发生改变。具体样本企业层面,上港集团及招商港口合计贡献了超过六成的投资收益;2022年,上港集团录得投资收益120.4亿元,系因投资中国邮储、上海银行、东方海外等企业所确认;同期,招商港口录得投资收益73.8亿元,系因投资上港集团、Terminal Link SAS、宁波舟山港等主体所得。山东港口投资收益主要来自青岛实华原油码头、青岛前湾集装箱码头等合营企业,2022年其投资收益占净利润的比重为30.3%。2022年辽港集团虽然实现8.0亿元投资收益,但仍不足以弥补因计提大额减值引致的损失缺口,“投资收益/净利润”为-13.5%。

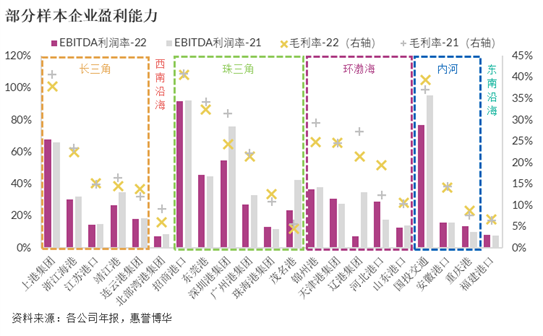

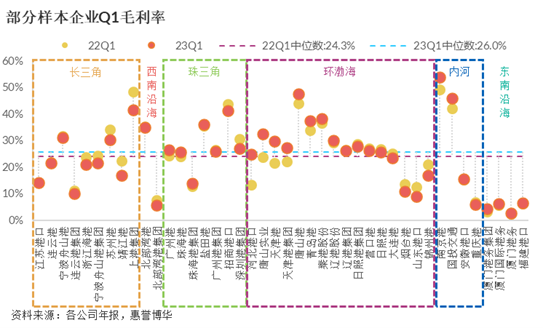

2022年,样本企业毛利率、EBITDA利润率中位数分别为23.1%及29.0%,较2021年小幅下降1.5个百分点、4.9个百分点,变动不大。港口行业EBITDA利润率整体上低于收费公路行业,而高于机场行业。港口装卸堆存等核心业务毛利率水平较高,但港口运营商的综合毛利率会受到利润率较低的贸易、物流等业务的拖累,该类型业务占比高的样本毛利率水平普遍较低。2022年,西南沿海地区的北部湾港口集团核心港口业务毛利率为34.4%,而毛利率仅有3.5%的工贸业务收入在公司营业收入中占比高达85.9%,连累其综合毛利率仅至6.1%。东南沿海区域的福建港口盈利指标同样受到物流供应链业务占比高的拖累而处于样本企业低分位水平。

2023Q1,样本企业合计营业收入同比上涨17.5%,净利润却同比下降13.3%,系占到合计净利润高达约三分之一的上港集团,由于年初以来母港集装箱吞吐量同比下降、下属及重要联营航运公司归母净利润同比减少等因素影响,其净利润大幅下降34.9%所致;如剔除上港集团,剩余样本合计净利润同比增长4.8%。毛利率方面,以散货为主的资源型港口毛利率变动不大,如环渤海区域的辽港股份、长三角区域的连云港;以集装箱,尤其是远洋外贸集装箱为主的上港集团等样本在全球贸易疲软、海运需求持续下滑的背景下,降幅相对较大。此外,东南沿海及西南沿海区域样本继持续低于行业水平。

2023年,港口行业盈利规模增速将放缓,港口运营商主业的盈利预计将呈现结构性分化,投资收益仍将是利润的重要构成。下半年,欧美等海外主要经济体增速将继续放缓,国际集运需求预计仍将疲软,以外贸集装箱业务为主的港口主业盈利不容乐观;在铁矿石、粮食等大宗商品的需求刚性,以及在地缘政治风险较大背景下中国对原油的战略安全储备需求支撑下,以干散货及液体散货为主的沿海港口业务量韧性犹存,盈利较有保障;在“一带一路”全球贸易节点上的港口企业将受益于进出口的强势,主业盈利或将增长;国内业务占比较高的沿海港口及内河港口盈利则很大程度取决于其腹地经济发展及资源禀赋。

港口运营商经营活动现金流持续增长;自由现金流在经营性业务及投资收益的支撑下仍将相对充沛

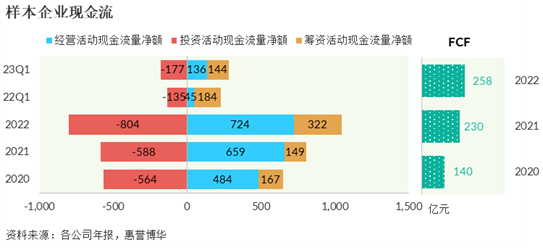

现金流与盈利变动具有高度相关性。近年来,盈利增长助力样本企业经营性现金净流量持续增加,2020-2022年复合年均增长率为22.3%。码头及泊位等基础设施建设、智能化升级、绿色低碳转型等资本支出推升了行业投资性现金流出,但港口行业已经进入成熟期,中长期来看,其投资增速预计回落。内生现金流不足以支持行业对外投资,2022年筹资活动现金流净额增长39.1%至322.3亿元。

2020-2022年,样本企业取得投资收益收到的现金分别录得117.0亿元、141.4亿元及191.2亿元。在投资收益稳定增长的支撑下,样本企业自由现金流呈现增长态势,2022年为258.3亿元,主要由上港集团、招商港口、河北港口等主体贡献,且前述主体自由现金流连续三年均为正值,充沛的自由现金流对其信用质量形成良好支撑。同时,广州港集团、山东港口等主体因资本支出规模较大等因素制约,自由现金流连续三年为负,且金额相对较大。

2023年,港口行业整体财务结构仍将保持稳健;运营不同货种的港口之间结构性差异或将加大,需重点关注流动性指标持续位于尾部同时杠杆率高企的样本企业

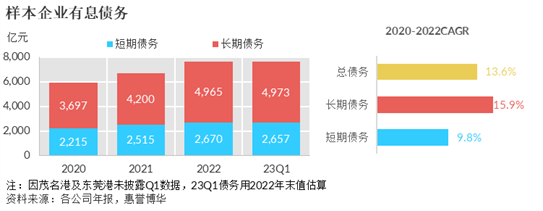

码头及泊位等基础设施建设、智能化升级、绿色低碳转型及对外股权投资等多因素共同驱动港口运营商有息债务规模持续增长。2022年末,样本企业总债务规模合计7,634.3亿元,2022-2022年复合年均增长率为13.6%。与港口资产的长期性相匹配,样本企业长期债务占比维持在60%之上。

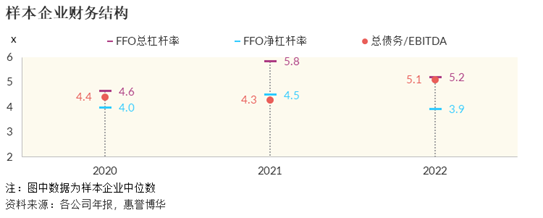

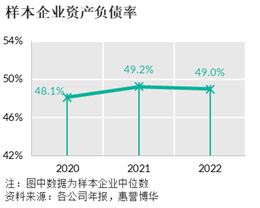

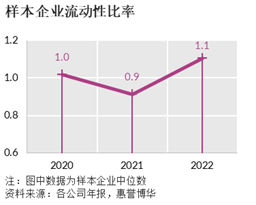

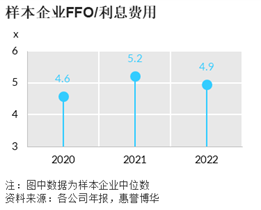

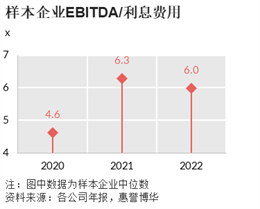

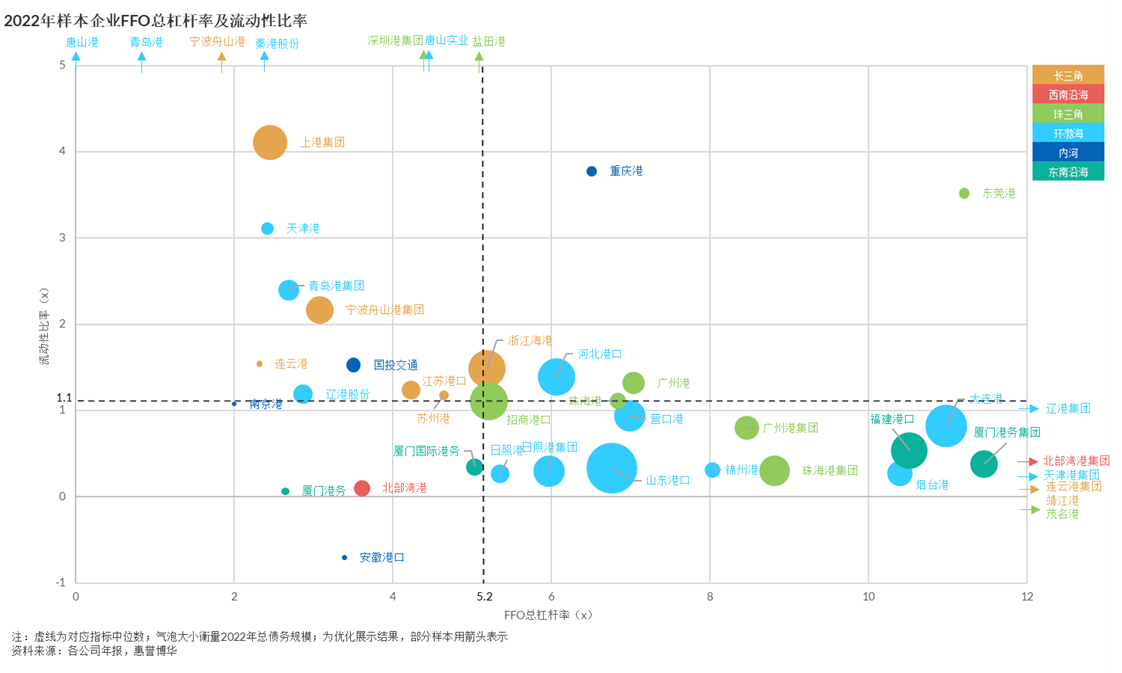

财务结构及财务灵活性方面,2022年样本企业FFO规模增幅高于债务规模涨幅,样本企业FFO总杠杆率、FFO净杠杆率双双下降至5.2倍及3.9倍。港口行业杠杆率整体上低于收费公路及机场行业。作为重资产行业的港口,折旧摊销相对刚性,波动较小,EBITDA增幅不及债务规模增速,总债务/EBITDA上涨至5.1倍。样本企业资产负债率中位数几无变化;流动性比率中位数好转至1.1倍,FFO及EBITDA对利息费用的保障程度在2022年分别小幅下降至4.9倍及6.0倍。

具体样本企业层面,上市公司杠杆及流动性指标表现整体好于集团,如宁波舟山港、青岛港、唐山港等样本现金充足且融资渠道畅通,FFO总杠杆率小于2倍,流动性比率超过5倍;辽港集团、天津港集团及连云港集团等样本的流动性比率低于样本中位数,同时FFO总杠杆率超过12倍。长三角区域样本杠杆及流动性指标整体优于其他区域,西南沿海北部湾港集团杠杆率相对较高且流动性指标不佳。

2023年,预计行业盈利规模增速放缓,叠加资本支出需求仍将驱使债务增长,行业杠杆率水平较2022年预计变动空间不大,财务结构仍将保持稳健;同时,运营不同货种的港口之间结构性差异或将加大,且需要重点关注流动性指标持续位于尾部同时杠杆率高企的样本企业。

1 业务状况部分,受制于数据的可得性及可比性,仅对上市公司进行分析;财务状况部分,行业合计数据选取不存在合并关系的21家样本计算,其余比率类指标则使用45家全样本计算。

附录:2022年及2023Q1样本企业部分财务数据

分析师

刘濛洋,CPA,FRM

+8610 5663 3875

mengyang.liu@fitchbohua.com

周纹羽,CPA(中国);CPA, CGA(Canada)

+8610 5663 3872

wenyu.zhou@fitchbohua.com

媒体联系人

李林

+8610 5957 0964

jack.li@thefitchgroup.com

免责声明

本报告基于惠誉博华信用评级有限公司(以下简称“惠誉博华”)认为可信的公开信息资料编制,但惠誉博华不对该等信息或资料的准确性及完整性作任何保证。本报告所载的意见、评估或预测仅反映惠誉博华于本报告发布日的判断和观点,在不同时期,惠誉博华可能发布与本报告观点或预测不一致的报告。

本报告中的信息、意见、评估或预测仅供参考,本报告不构成对任何个人或机构推荐购买、持有或出售任何资产的投资建议;本报告不对市场价格的合理性、任何投资、贷款或证券的适当性(包括但不限于任何会计和/或监管方面的合规性或适当性)或任何投资、贷款或证券相关款项的免税性质或可征税性作出评论。个人或机构不应将本报告作为投资决策的因素。对依据或使用本报告所造成的一切后果及损失,惠誉博华及相关分析师均不承担任何法律责任。

本报告版权仅为惠誉博华所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以翻版、复制、发表、引用等任何形式侵犯惠誉博华版权。如征得惠誉博华同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“惠誉博华信用评级有限公司”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。惠誉博华保留追究相关责任的权利。

惠誉博华对本免责声明条款具有修改和最终解释权。